�@�@�@�����g��O�R

�@�@�@�����g��O�R�@�@�@

�@�@�@�����g��O�R

�@�@�@�����g��O�R

�x�R�s�̓암����A�_�ʋ��̓�����ɂ���R�ŁA�C�y�ɍs����̂Ŏl�G��ʂ��ēo���Ă���

�R�ł���B�N�_�͉��q�R�ɂ��镗�̓��B�~��͉��̒��ԏ�B�V��������������Ă��ď����g��

�O�R�ɂ͖��l�̎R����������B���������։���M�q�p���H��H�郋�[�g������B�����͌�O�R

����̓W�]�ƁA�f�R��ǂɂ��鎂�q���@�ƌĂ���₩��̒��]�ł���B

��s���ʼnc�Ƃ��Ă������́A��Ώ�R��A����R���g���[�j���O�̏ꂾ�������A�s���ɓX���ڂ���

����͂�����̕����߂��̂Ńg���[�j���O�����˂ĖK��Ă���B

| 2008�N �����Q�O�N�R���Q�R���i���j |

2008�N ����20�N12��23�� |

2010�N �����Q�Q�N�P�P���S�� |

2011�N �����Q�R�N�P���Q�� |

2017�N ����28�N12��4�� |

| ��̒��Ԃ� | ��R�U�� | �ߌォ��v�������� | ���q�R�֎U�� | �������� |

| 2024�N �ߘa6�N12���P�S�� |

2025�N �ߘa�V�N�P���T�� |

2025�N �ߘa7�N4��14�� |

2025�N �ߘa7�N5��11�� |

|

| �}�Ɏv�������� | �R�F�Ə��o�R | ���n�r���R�s | �������獡���� |

�ߘa7�N5��11��

�ߘa7�N5��11��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����(�����イ)���獡�����i�������j����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

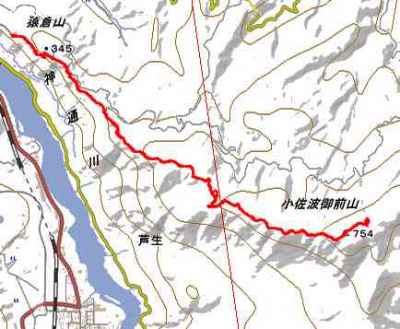

�@�����g��O�R�̓쑤�i�����j����o�郋�[�g������B�������[�g�ł���B�ǂ��m��ꂽ���[�g�ł��邪�A

�@�o��ɗ��p����邱�Ƃ͏��Ȃ��@����ɗ��p����邱�Ƃ��������[�g�ł���B���ԕ��ɕ��R�ȑ�n������W�����������B

�@�ȑO���x���ʉ߂����o�������邾���ŏڂ����͔���Ȃ��B�@����A���j���̌ߌ�2���߂��A�̂��������Ă���ė����B

�@�Ƃ肠�����R���ɒ������ăX�g�b�N�����������ĎU���C���ŏo�|�����B

|

14�F26 �ԓ��e�̍L��ɒ�Ԃ��A�M�q�p���H�܂ŗѓ���H���ēo�R���܂� �o�R���ʼn��R���ė����P�Ƃ̏����ɉ��q�o�R���܂ł̃��[�g��q�˂�ꂽ�B �X�}�z�i�r�����Ȃ���A�m�F�ׂ̈��l�ɉ�̂������������̂��H �u���̏M�q�p���H��H��Ƃ�����I�v�Ə����b���B ���̔ޏ�����A���j���Ȃ̂ɓo�R�҂����Ȃ��Ė����₷�����������`�ƕ������ꂽ�B �����Ɛl�������ʂ郋�[�g���Ǝv�����悤���B ���[�g�ɉ����ēo��Ɓu���R�������Ւn�v�̕��R�n�ɁA�R�S�~�[���}�C�̔��H |

|

14�F58 ���u�R�������Ւn�v�̕W��������:�B �߂��Ɂu�����Áv�A�u�����v�ւ̕��� �ォ�牺���Ă���ƁA�ꌩ�����₷���������B �����������������̂ŁA�����Ái�������j�։����Ă݂邱�Ƃɂ����B �n�`�}�͔j���Ń��[�g�͑N���������B |

|

���ɐi�H����艺��n�߂�ƁA�J�Ԃɐ��g�^�������̏����������ė����B �ꌩ�����Ƃ����Ə��������A�l�����Z���Ă��镵�͋C���������B |

|

�ʂ�߂��Ă��猩�グ��悤�ɎB�����B ������艺�͎���ꂳ�ꂽ��Ɠ��ɓ����ꂽ���A �R�̏�Ɍ������Ă����B �i���̐�ɂ����֒ʂ����߂̎ԓ��ł�����̂��ȁH�j �O�̂��ߐ�i�ނ��Ƃ��~�߂Č��̔j���֖߂����� ���ʂ̎R���i���Ƃ͎ԓ��j�������B |

|

���̘e�̒ʘH�ɂ̓V���N�i�Q���|�̍�ň͂��Ă����B |

|

���Ԃ�����B |

|

�p���ɋ߂��ԓ����ɉ����ĉ���B |

|

�V���K |

|

�t�W�̉� |

|

�r���ŗ��h�ȐΒ����������B �\�ɉ���Ďʐ^���B��B �u���䍑���V��v�Ƃ������B �@�@NET���ׂĂ�������Ȃ������B �������J���̐l�Ȃ̂��ȁH |

|

15�F33 �ѓ��ɍ���������ƍ����Â̎ԓ��ɏo���B �_�ʐ��2�_���̌Ζʂ����Ȃ���Ԃɖ߂����B �킸���Ȏ��Ԃ��������A�S�n�悢�U���������B �̂͂����̓��H����ˊX���̈ꗃ��S���Ă����̂��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�ߘa7�N4��14��

�ߘa7�N4��14��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�r���R�s

�@��T�ԑO��4��8���i�j�A�낭�ɗ��K�������ɃO���[�v�̌���S���t�R���y�ɎQ�������B

��͂��������C������}�����Ȃ��āA���U��t���V���b�g�B

���ꂪ�Ђ��ƂȂ��č����Ăђɂ߂Ă��܂����B

���������܂܂Ȃ�ʏd�ǂ������B�A�����Âɂ��āA�X�g���b�`�ɐ�O�B

4����߂��̐_�Ђ̗��R��30���������ēo���Ă݂��B�ŏ��̓W�[���Ƃ����ɂ݂��o�����A�x�x�ݓo���

�ɂ݂��y�����ė����B����͏����Ă����B

�@�����ō���̎R�s�����݂��B�ɂ݂��o��ƒ��~�������ŁB

���ʂ͍ŏ��̒ɂ݂�ς���ƁA�ؓ����g�܂�ɂ݂��y������Ă䂭�̂��������B

��������4���ԗ]��̎R�s���I�����B��������g��Ⴢ�ƒɂ݂��c�������ꉞ�����邱�Ƃ��o�����B

�ȑO�ɂ������o�������Đ���ɒʂ������A���ǃX�g���b�`�Ƌg���������B

�N�X�F�X�ȋ@�\�������čs���̂��������Ă���B�V�����ۂɂǂ��܂ł������邩�H

|

11�F34 �����߂����ŁA�y�b�g�{�g���̐��������ďo�������B �L��ɂ�5�`6��̎ԁB ���������Ă���ƂۂۂƉ��R�҂�3�l�قlj����Ă��āA�����ɏo�čs�����B ��͂蒋�O�̓o�R�����ʂ������B �����w�̎U�����Ă�l������B |

|

11�F44 �ӂ������ēo�菉�߂�B ���킶��ƍ��ɂ��т��悤�Ȓɂ݂�����B ���������Ƌx�݁A�܂����������Ƌx�� ���R�ȃR���N���[�g�Ζʂ͐h���������A�Ζʂ�o��ɂ͒ɂ݂͊������������B |

|

11�F48 �K�i�̓o��͑��͂����邪���̒ɂ݂͔��炢���B |

|

�L�N�U�L�C�`�Q |

|

�J�^�N�� |

|

|

|

|

|

�N�����W |

|

�}���T�N |

|

12�F05 430M 12�F30 ��O�R |

|

��O�R���߂���ƁA�c�Ⴊ�o�Ă����B |

|

13�F00 ���q���@�ɗ�������Ă݂��B ���x�������[����Ȃ��I |

|

���q���@ |

|

�ē��͂قڐ�̉��B |

|

13�F43 �Ђ̎��͂����͐Ⴊ�����Ă��� |

|

13�F45 ��ʂ̎c�� |

|

13�F46 �����g��O����L�� �i�x�e5���Ő܂�Ԃ��j 14�F34�@ �@��O�R |

|

15�F13�@ �@���q�X�ь������ԏ� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ߘa�V�N�P���T���@�@�@�@

�ߘa�V�N�P���T��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�F�Ə��o�R

�@�@�Q�O�Q�T�N�P���T���i���j���o�R���R�F��U���ďo�������B

�@�o�R���ƂȂ鉎�q�R�������ԏ�ւ͐�̈אi���֎~�ŎԎ~�߂��������B

�@�d���Ȃ����̎Ő��L��̒��ԏꂩ��X�^�[�g�B

�@���ɓ��j���A�����̎Ԃ����Ă��āA���X�ɃX�^�[�g���čs���B

�@�ڂ̑O�̎Ő��L������̂܂ܗѓ��Ɍ������ăV���[�g�J�b�g���čs���B

�@���B�����̌��ǂ��悤�ɏo��B

�@�O���̏��ƁA�����̐l�o�����ăJ���W�L��u���Ă䂭�B

�@�Ă̒葽���̓o�R�҂ōd�����ł߂��đS�����Ȃ������B

|

9�F06 �@�X�^�[�g �����ɏo��O���琁�������ޓ삩��̕��ŗ�₳���B ����\�O�ꂽ�悤�������B |

|

10�F27 ��O�R�̕�����߂������ŕ�������čŏ��̋x�e�B ��s���Ă����j���̃O�[�����x��ł����B ���̌ケ�̓�l�Ƒ��O�サ�Ȃ���o�邱�ƂƂȂ����B ����̓X�m�[�V���[�𗚂��Ă���̂ŋ}�Ζʂł͒x��āA ����Ζʂł͐�ɏo��B �R���܂ł��̂悤�Ȏ��̌J��Ԃ��������B |

|

10�F19 ��̒��ԏ� 10�F24 ���q���@�̕�����߂���Ƃ�╽�R�ɂȂ�B �挎�����Ƃ��͎}����Ő���Ă��Ďז��Ői�݂ɂ��������B ����͂��̎}���Y��ɐ蕥���Ă����B ���ӁI |

|

���ʂ��̗ǂ�������s���������낹���B �����ɂ����X�Ƃ����i�F�������Ă���B |

|

�R�����������B �R�����牺���Ă���P�Ƃ̐��l�Ɠ���Ⴄ�B |

|

11�F30 �R���ɒ��������`�K�Ɍ����������������ł߂��ĂȂ������B ����n�_�Ő�s�҂�����K�̈ʒu�������Ă��ꂽ��������Ă������Ƃ��Ă����B���܂�l���������������Ղ����������B �F����͂����K�ɂ͋����������l���B ���[�g�͏����I�Ēʉ߂��Ă���B 11�F38 �����i��ŋL�O�L��ɒ������B �������A��͂萔�l���Ȃ�ł����B ���̐�ɂ͎R����������̂����A�����Ői�ނ̂��~�߂��B �����ɂ͑����̐l�ŋx�ޏꏊ�������Ɣ��f�����B |

|

���̍L���L�ꂩ��͉��E�����n�����B �t�߂ł͎��X�Ɛl�����Ă͏����x��ʼn����Ă䂭�B �R�l�قǂ̐l���V�[�g�������ĐH��������p������ꂽ�B ������̍L��͕������芦���̂ŁA���B�͖k�����̎ΖʂɈڂ� ��̃u���b�N��ς�ŕ��悯�ɂ��A�x���`���\�z�����B ������蒋�B�V�C�̉�҂��Ă���������ɉ��Ȃ������B 12�F50 ���R���n�߂�B |

|

13�F45 ��O�R�ɖ߂�Ɛo�āA�g�����Ȃ����B |

|

�W�]��̎�O���� |

|

14�F52 �Ԃɖ߂�ƁA�����ɂ������Ⴊ������������Ė��������B ���z�̒g���������ĐS�n�悢���������Ă����B �I���悯��ΑS�ėǂ��I �K��̗ǂ����o�R�ƂȂ����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Q�O�Q�S�N

�P�Q���P�S��

�Q�O�Q�S�N�P�Q���P�S��

�@�@�ߘa6�N

�@�@�@�@�@�@�@�@�}�Ɏv��������

�x�R�s���̎d����ɒ����Ă��炭����ƁA�����Ă���ł͂Ȃ����H�I

���܂炸�A�߂��̉��q�R�֑���B

�H�ʂɂ͑S����Ȃ����A���q�̏�̒��ԏ�ɂ�15�Z���`�ʂ̐ϐ�B

���ɓQ���o���Ă���A��̍L��ɂ�10��ʎԂ����Ă����B

|

11�F30�@�@�X�^�[�g �@ ���@�R���ɒ������ĂăX�^�[�g�B �O�̂��ߐ��ƃK�X�A�ǂ�ׂ����U�b�N�ɋl�߂��B �J���W�L�͓��ɂȂ������I�s����Ƃ���܂Ł`�� |

|

�o��n�߂�ƁA�|�c�|�c�g���R�҂ɏo��B �P�Ǝ҂���B �@�����o���āA����H�̕���_���璓�ԏ���U��Ԃ�A �@�ϐ�15�Z���`�� |

|

�x�`���x�`���ȃg���o�[�X�����I���āA�ԓ��ɏo��A �_�ʋ��̓W�]�䂪�Ђ�����ƘȂށB ���̂܂ԓ�������B �o��̂��x�������̂ł��ł�����葬���ʼn���B |

|

�ԓ�����������ɓ���B ��������Ɠ��܂�Ă���̂œ��݊O�����Ƃ��Ȃ��B �ꂩ���A�}�Ζʂɓ|���o�R�����ׂ��ł��āA ���ӂ��Ȃ���ׂ����B �S�����z����ƁA�L�����������K�i��ɑ����B �������Y���ɂȂ��ĕЕ��̂����グ�������B ���܂炸���̑��œ��݉z���B �悤�₭�g�̂����܂��Ă��Ċ����H��B �t���[�X��E���Ɨ₦�₦�Ɗ��������y���Ȃ����B�B 12�F36 ��O�R����n�_�B �^�C�~���O�ǂ�������������Ԃ��P�Ƃ̏����Ƃ���Ⴄ�B |

|

�O���ɐ����āA�S���e�ށ` �ł�C���������������A�������������ė����B |

|

12�F57 �ʼn��̒��ԏ�L��ɏo��B ���[�^�[������悤�ɍ��܂���B ���q���@�̊Ŕ����Ȃ����i�� |

|

�O���ɎR���������n�߂��B ���X�Ɖ��R�҂Ƃ���Ⴄ�B ���ɍ��x���オ��A�ϐ�������[���Ȃ����B �G��ʂ̐[���������B �������蓥�܂�Ċ��ȃg���C�����o���Ă��锼�� �}�Ζʂł͓��ݐՂ�������Ċ����̗l�ɂȂ��Ă���B �C����R�荞��œo��B |

|

13�F32�@�@�R���ɒ������B�Â��������A����p���p�� |

|

���E���Ȃ��B |

|

13�F32�@ �@�@�����ɒ������B�݂��� �@�@�����ɒ���������ƁA���ɂ������悤�ȉ����U�����ꂽ�B �@�@�F�����悤�Ȃ��Ƃ������̂��낤�` �@�@ �@�@�K�X���ē������A�h���x�C��H�ׂ�B �@�@���ƌ��Ă��邾���ł��g����������B �@�@ 14�F10�@ �@�@�@�������o�� �@�@�@����̉ē��̊K�i�́A�����ɂȂ��Ă���B �@�@�@�������ɂȂ��ā@�o�R�C�̃G�b�W���������ĉ������B �@�@�@�X�g�b�N�ɗ��肫���ĉ���B 14�F36 �@�@�@�@���̍L��i�ԓ��j���班����ŃV���[�g�J�b�g���ċߓ��B �@�@�@�@�r���ŃX�}�z�̓d�r��I �@�@�@�@�\���Ɏ��Q�̃K�[�~����GPS�Ń��O���Ƃ��Ă����̂ŃJ�o�[�ł����B �@�@�@ |

|

15�F17�@�@���R �@�@�@�@�@���̎Ԃ����Ȃ������B�ӂ�͖��邭�A�H�ʂ��ɂ݃X���b�v�� �@�@�@�@�@�S�z���Ȃ������B �@�@�@�@�@�N�����Ȃ����ԏ�őf�����ɂȂ��āA���i���ɒ��������B �@�@�@�@�@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

28�N12��4��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

���߂Ă�������̃R�[�X���R�F��U���ēo���Ă݂��B

�o�R���̐_�Љ�����ƁA���O�̒��ׂŗ������Ă��������ۂɂ͓�̐_�Ђ��������B

�����ȒJ���z����Ɛ_�Ђ����蔽�̐쑤��3�䂪��Ԃł���L�ꂪ�������B��s�҂����蒆���ɒ�Ԃ�

�Ă������A���̎Ԃ����ĕ����Ă��ꂽ�B�j����l���ꂾ�����B

���������ďo��ƁA��s���Ă�����l���_�Ђ���߂��ė����B�u�悪�s���ǂ܂�ɂȂ��Ă���v�ƃ��[�g�̊ԈႢ��

�w�E���ē��H��߂��Ă������B

���͒n�}��œ������[�g���m�F���Ă������A���ۂɓo���Ă݂�ƁA���炩�ɓo�R���ł͂Ȃ������B

��U�߂肩�������A�n�}��ǂ������30�l��ɗѓ����L��A�悭����Ɠ��H�̐Ί_���������B�{���̗\�肵��

���[�g�ł͂Ȃ���������̂�ԑ����ŗѓ��ɔ����オ�����B

���̗ѓ���H��Ɠo�R���̈ē��ɏo������B�i���R��A���ۂɂ͏����ȒJ�̎�O�̍���ɓo�R���̐_�Ђ�����

��������o��ƁA�{���̓o�R���ɏo��B�j

|

9�F00 �Ԃ̒�Ԃ����ꏊ���A�������ǂ��ċ��i�J�j��n��� �Βi������_�Ђ�����B�i�ڐ���荂��ɂ��蔻��ɂ����j ���̎ʐ^�L��̌������ɂ��邨�Ђ͓o�R���ɂ͌q�����Ă��Ȃ��B �ԈႢ�ł���B �{���� �_�Ђ̍��肩��|�т�o��ƁA�p����̓��H�ɏo��B �����ɓo�R��������B |

|

�����Ȃ�̋}�o�ŒJ�ɂ����Ă�����荂�x���グ�čs�� ���炭�o��ƕ��R�ɂȂ�A���Ă̏W���Ւn�ɏo��B |

|

10�F14 �����ÁA�����Ƃ̕���B |

|

|

|

���ďW������������n�B �����n�����菬��ɂ͐������������B �_�АՒn�炵���Ƃ���ɋ�ǂ̖����F���t�𗎂Ƃ��Ă���B |

|

���R�n���߂���ƍĂы}�o�ɂȂ�B �L�m�R���Ȃ����T���āA�M�ɕ����������������ł����B 11�F25 �����ɉ����ēo�肫��ƁA�{���̃��[�g�ɍ��������B ���g�̃O���[�v���L��̃x���`�ŐH�����������B �ꏏ�ɓo���ė����y�A���H�����������B ������ʂ�z���ēW�]��ɍs���B |

|

11�F45 ��U�A�W�]��ɍs���A���v�X�̎ʐ^���B��B���������Ē����͏o���Ȃ������B �����ɖ߂�ƁA�j�������āA�K�X�������ĐH�����������B ���Α��Ƀe�[�u�����m�ۂ��ē������ĐH�������n�߂�� ���X�ɐl�������Ă��ėׂɍ������B ���₩�ɂȂ��� �b���e�ށB 12�F54 �H��͗�������߂������A�v�����ȏ�̋}�ȎΖʂɃX���b�v���Ȃ��悤�� ���ӂ��ĉ������B�r���̌����炵�̗ǂ����ŋx�e�B 14�F23 �Ԃɖ߂� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����Q�R�N�P���Q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�R�֎U��

2011�N�P���Q��

�����͌ߌォ�瑧�q�ƃX�L�[��ɍs�����̂ŁA�R�ւ͏o�|�������ɂ͂Ȃ�̂��낤�B

�����͂��܂��ܓX�ɏo�|����p��������s���ɏo���B�ߌ㎞�Ԃ��o�����̂Őg�߂�

���q�R���������B�@����̃X�L�[�Őg�̂������̂ő������y�����C�œo��n�߂��B

|

�ߌ��Q�F�O�W�� ���q�X�L�[��ƌ����Ă����Ƀ��t�g�͓P������ĉc�Ƃ͂��Ă��Ȃ����A�ՎU�Ƃ�����R���B����ł����l�̎�҂ƉƑ��A�ꂪ�X�m�[�{�₻��ŎΖʂɓ����Ă���B �ϐ�͂R�O�p�ʂ��낤���B�A�E�^�[�𒅂Ē��C�łƂ肠�����o��n�߂��B �ǂ���Ƃ��ē܂��A�������� |

|

�ԓ��ɉ����ēo��n�߂�ƁA���X���R�҂�U�Ă���l�ɏo��B ���ɑ����̐l���������̂��낤�Y��Ƀg���[�X���o���Ă���B |

|

�Q�F�Q�R ���q�R���ɐ_�Ђ��L�����̂ŗ������Q�q�B�\��O�̎��ł��ΑK�������Ă��Ȃ��������A����������������������肢�������Ă��܂����B�䗘�v�͂��邩�ȁH ���ɂ͂Q�l�̏����o�R�҂����āA�P�l�̓V���[�g�X�L�[�𗚂��Ă���B �����|����Ɓi�Q�O�N�Ԃ�Ȃ̂�`�j�ƌ����ă��^���^�Ɖ����Ă������B ����ȕ����̏ꍇ�͕����������y���낤�`�Ǝv���Č��Ă����B |

�@�������ĂP���Ԃ��܂�̂Q�O�P�P�N�̏��R�s�i�U���j�͏I������B�ʂ����č��N�͂ǂ�ȎR�s���o����̂ł��傤���H

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����Q�Q�N�P�P���S��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߌォ��v��������

�����Q�Q�N�P�P���S��

���炭�Z�����āA�����Ŏd�������Ă����B������Ǝ��Ԃ���ꂽ�̂ŁA�����̌ߌォ��o�|�����B

�g���[�j���O�����ˁA�����ŕ������B�F���������Ă��钆�łP�l�̉��R�҂ɏo������̂݁B

| �P�S�F�R�O ����������n�߂Ĕ����������K�ɕ����B �g�t�����ꂢ�������B |

|

| �������ɑ������Ńn�[�n�[�� ���ő�������n���B�ŁA������Ǝ��q ���@�Ɋ��x�e�B |

|

| �ꗎ�����f�R�̉��ɗ��Ƃ������ �����������B���̊R���Ղ�����x�������� ���`���ď�����ɓn���Ă݂������������B �����Ȃ�̍��x���͎h������������B |

|

| �����������Ƃ���ōĂюR���Ɍ����� �Ō�̓o��ł͂������Ƀy�[�X�������� �O�p�_�ɕt�� |

|

| �N�����Ȃ���� | |

|

�����ɂ�����Ă݂� ���ꂢ�ɐ�������Ă����B |

| �����X���̂����� | |

| �R�����畽���]�� | |

| �A�蓹�͐�����ῂ��� | |

| ����̊K�i�͕G�ւ̕��S���傫���̂� �D�����~�肽�B |

|

| �͂�t���O�~���T�N�T�N���� | |

| �Ăю��q���@�Ɋ�� | |

| �Q�����̓W�]�䂪���肱���͉��̕��������B �f�R��ǂɈ�ւ̉� |

|

| ���ˑ�Ɋ���Ă݂��B | |

| �P�U�F�O�O ��O�R�W�]�䂩��̌����炵 |

|

| ����������t�������B |

�g���[�j���O�̏�Ƃ��Ď��X�͗������Ǝv���Ă��邪�A�ӂ��Ȃ����Ă��܂��Ă���B���ȁI

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����20�N12��23��

����20�N12��23��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��R�U��

���̉������������B�D�V�\����ċĂ钇�ԂƎU���ɏo�������B

|

10:11 �o�R���ɂ͑����̓o�R�҂����ė���Ȃ��ēo���čs�����B |

|

10�F30 �W�]��̈��ɒ����_�ʋ��������낷�B |

|

10�F45 �b�������āA��قnj��Ă����W�]���U��Ԃ� |

|

�g���[�X�����ꂢ�ɏo���Ă���J���W�L�̏o�Ԃ��Ȃ����� |

|

11�F45 ��O�R���߂��A���q���@���߂��A�R��������ɓ���B ���̂܂R���ɍs���Ă������̐l�ŎR���⏬���͖��t�Ɣ��f���� �����������~�߂��B 12�F00 �J���W�L������,�A�����炵�̗ǂ��x�����̂͂���܂ōs�� ��̃x���`�������蒋�B �ĊO�Â��ȎR�s�ɂȂ����B��͂肱�ꂪ�����������B |

|

14�F30 ���q�R�ɖ߂�Ζʂ�����B �R���܂Ȃ��ł���R�̊y���ݕ��͑��l�ł���B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�����Q�O�N�R���Q�R���i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̒�����

�@�v���Ԃ�ɉ�̒��ԂƗF�l�B��U���ďo�������B

�@�������ɏt�R���A��T�܂ł��������������������āA���q�R�̒����

�@��������t�߂��ĕ����V�����鏊�Ɋ���o���Ă���B

|

8�F30 ���q�R�̏㕔���ԏ�ɏW�����ďo��B �S����͌����Ȃ��B �l�C�̎R�ɂ��Ă͎��B������ �p�[�e�B�������B |

|

������k�����R������W���ɏ]���ĕ��� ��������Ƃ����������ꂽ��������B ���������畗�̏���I�ē������߂���B �ŏ��̓S���ɏo�邠����ɂ悤�₭�H���� �c������� |

|

9�F30 �������ƃ}���T�N�̉萁����炫�n�߂� �L�N�U�L�C�`�Q�Ȃ� �쑐�̖��O���m�F�����肵�Č�O�R�� �����B |

|

�������Ɍ����炵�͗ǂ� �������A�����̉e���Ȃ̂� ��������Ă��ē������������B |

|

�r������������Ă��炤 ��������悤�₭��ɏ�� |

|

10�F00 �ѓ����͂���Ď��q���@�Ɍ����� �����k�����R�����̕W���� ��ו���a���Ă䂭 |

|

�������ɍ��x�������� ���ɂ����������Ȋ�₪���� ���ɗѓ������邱�Ƃ������ ����ɋ����Ȃ�B |

|

10�F50 �R������������ |

| 11�F10 �R���ɒ��� �����m���@���c�K�g����̊��|�����Δ肪 ����A��������ď����ȎЂ������炵�� �ǂ����ɒ������Ă���B |

|

|

11�F20 �R���ɂ�������ł����̂悤�ɉ���B ���ꂼ�ꎝ��������H�ނ����ɖL�x���B ���ł��Y�R�����̏Ă��������Ɏ|�������B 13�F30 �����������Ƃ���ŁA���|���o��B �R���ŋL�O�ʐ^�Ɏ��܂� |

|

�����̔��������͎��ɋC�����悢 �������y�����R�ɂ� ���ǃJ���W�L�͏o�Ԗ��� |

|

15�F10 ���q�R�@���̏� �߂��ɂ��������C�y�Ɏ��t����R�� ����̂͗ǂ����ł��B |